江戸時代後期から幕末に流行したという“判じ物”。絵や文字に意味を隠しそれをあてさせるというゲームです。地名や人の名前でゲームをするものが多いようです。地名にまつわる判じ絵を集めてみました。それでは、レッツトライ!

1

ヒント:“あ”という人が“さ”というおなら、臭いはもちろん…

2

これはシンプル!プリンスホテルがある、あの地名です。

3

ヒント:矢は何本?

4

これまらシンプル!見えるものをそのまま言ってみてください。人は関係ないです。笑

5

ヒント:舞っているのは誰でしょう。ちょっとむりやり???

6

昔墨田区にあった地名です。ビジュアル的にどうなんでしょう…ヒント:何を埋めているでしょう(汗)

7

江戸といえば!これは簡単!?

1.“あ” “さ” “くさ!” → 浅草(あさくさ)

2. “鷹” “縄” → 高輪(たかなわ)

3.“矢が4本” で四つ矢 → 四谷(よつや)

4.“城” “金” → 白金(しろがね)

5.“蔵が舞う” で蔵舞 → 蔵前(くらまえ)

6.“子を埋める” で子埋め → 小梅(こうめ)

7.“二本の梯子” で二本梯 → 日本橋(にほんばし)

(画像出典:錦絵で楽しむ江戸の名所)

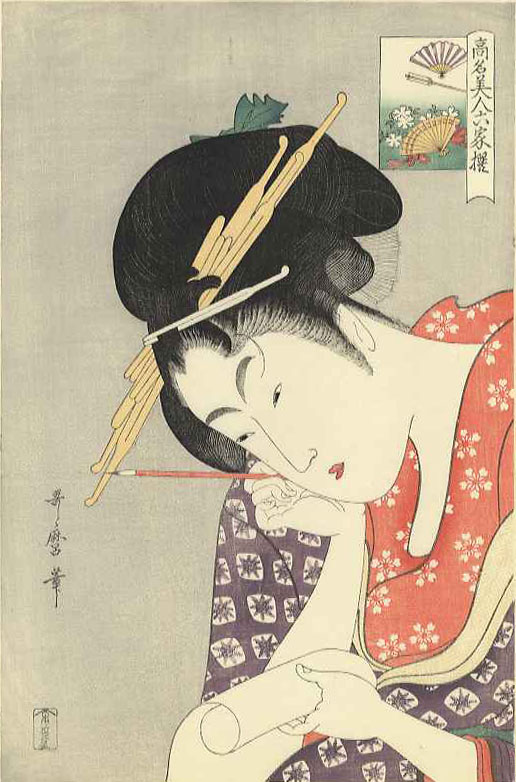

この判じ絵は、ゲームとしてはもちろんですが浮世絵で有名な喜多川歌麿が美人画を描いた際に誰の絵かを判じ絵で描いたことでも有名です。

(画像出典:恵比寿堂ギャラリー)

絵の右上を見ると、“扇” “矢” “花” “扇”の絵が描かれています。くっつけて “おうぎやはなおうぎ”となります。これは、“扇屋”で働く遊女“花扇”を描いた美人画なんです。

単なるゲームに留まらず、より広く判じ絵は浸透していたようですね!